Erstellt von Redaktion am 21. März 2023

Krisenkeynesianismus der blinden Tat

Von : Tomasz Konicz

Während im Krisenalltag viele Elemente keynesianischer Wirtschaftspolitik zum Einsatz kommen, verwildert der Postkeynesianismus in der deutschen Linken zur Ideologie.

Ob stockkonservative Marktjünger oder bieder-sozialdemokratische Gewerkschaftler: In Krisenzeiten sind sie alle Keynesianer. Bei jedem Krisenschub der letzten Jahre, als es mal wieder galt, den dahinsiechenden Spätkapitalismus mittels billionenschwerer Konjunkturprogramme und gigantischer Gelddruckerei vor dem Kollaps zu bewahren, erlebte der britische Ökonom, dessen nachfrageorientierte Konjunkturpolitik bis zur Ablösung durch den Neoliberalismus in den 1980er Jahren dominant war, eine flüchtige öffentliche Konjunktur. Nach dem Platzen der transatlantischen Immobilienblase 2008 oder dem pandemiebedingten Einbruch 2020 sprachen plötzlich alle über John Maynard Keynes, der als Hofökonom der alten staatsgläubigen Sozialdemokratie eine aktive Rolle des Staates bei Investitionsprogrammen und Geldpolitik propagierte. Bis es, nach den üblichen Abnutzungserscheinungen im Medienzirkus, keiner mehr tat und der Kapitalismus nach der „keynesianischen“ Stabilisierungsphase wieder zum „Business as usual“ überzugehen schien.

Übrig blieben nur die im neoliberalen Zeitalter aus dem politischen und akademischen Mainstream verdrängten, beständig jammernden Keynesianer, mit denen sich nun die Linke jenseits der Sozialdemokratie herumplagen darf. Doch die beständige Klage aus dem Spektrum der Neokeynesianer und der Modernen Monetären „Theorie“ (MMT), wonach es mehr Keynesianismus brauche, damit alles wieder besser werde und der Spätkapitalismus an die Ära des Wirtschaftswunders anknüpfe, ist angesichts der politischen Realitäten – gelinde gesagt – deplatziert. Viele Instrumente des Keynesianismus kommen bei der Krisenverwaltung weiterhin zu Einsatz, sie werden nur nicht als solche thematisiert und wahrgenommen. Keynes ist längst pragmatischer Krisenalltag, etliche der Krisenmaßnahmen und -Programme, die das System seit 2008 stabilisieren, tragen seine Handschrift.

Und dies ist nur logisch vor dem Hintergrund der historischen Genese dieser Ökonomieschule: Der Keynesianismus erfuhr seinen Durchmarsch zum kapitalistischen Mainstream nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gerade als große „Lehre“ aus der 1929 einsetzenden Krisenphase – und die kapitalistischen Funktionseliten greifen in Krisenzeiten quasi reflexartig zu dessen Instrumentarium. Konsequente Regulierung der Währungs- und Finanzmärkte, der Staat als wirtschaftlicher Ordnungs- und Leitfaktor, der eine aktive Investitionspolitik betreibt, die nachfrageorientierte Lohn- und Sozialpolitik, bei der die Lohnabhängigen der Wirtschaftswunderzeit auch als Konsument*innen begriffen wurden und eine kontrazyklische Konjunkturpolitik, die mittels schuldenfinanzierter Konjunkturprogramme Rezessionen verhindern sollte, um in Boomphasen diese Schulden dann abzutragen – dies waren die inzwischen idealisierten Grundzüge der keynesianischen Wirtschaftsordnung bis zum Durchmarsch des Neoliberalismus unter Thatcher und Reagan, zu der die Neokeynesianer zurückkehren wollen.

Billiger geht’s nicht

Der pragmatische Rückgriff auf das Instrumentarium des Keynesianismus findet seinen klarsten Ausdruck in all den Konjunkturprogrammen, die im Gefolge der an Intensität gewinnenden Krisenschübe aufgelegt wurden. Folglich gewannen auch diese staatlichen Subventions- und Investitionspakete bei jedem Krisenschub an Umfang, wie die berüchtigte Unternehmensberatung McKinsey anhand der Weltfinanzkrise 2008/09 und des Pandemieeinbruchs 2020 darlegte. Schon Mitte 2020 summierten sich die globalen staatlichen Krisenaufwendungen, mit denen die Folgen des durch die Pandemie getriggerten Krisenschubs minimiert werden sollten, auf rund zehn Billionen Dollar – das Dreifache der Krisenprogramme von 2008/09.

Und es war gerade die 2008 konjunkturpolitisch zurückhaltende Bundesregierung, die damals nur mit der berüchtigten, klimapolitisch verheerenden Abwrackprämie für PKWs Negativschlagzeilen machte, die 2020 besonders weitreichende Krisenprogramme auflegte. In Relation zum deutschen Bruttoinlandsprodukt hat Berlin sogar das größte Konjunkturpaket aller westlichen Industrieländer aufgelegt: es umfasste 33 Prozent des BIP. Zudem leitete die Regierung Merkel auch in der „deutschen“ Eurozone eine graduelle Abkehr vom schäublerischen Austeritätsregime ein, indem sie Mitte 2020 einem europäischen Konjunkturprogramm im Rahmen des europäischen Haushalts zustimmte, das bei einem Volumen von 750 Milliarden immerhin Hilfszahlungen an die Peripherie von 380 Milliarden Euro beinhaltet.

Und auch bei der Geldpolitik galt bis vor Kurzem bei Europäischer Zentralbank (EZB) wie Federal Reserve (Fed) die Devise, dass es billiger kaum noch gehen könne. Die Leitzinsen aller westlichen Währungsräume sind im 21. Jahrhundert in der Tendenz immer weiter gefallen. Zwischen 2009 und 2021 herrschte – mit kurzem Unterbrechungen – eine Nullzinspolitik, mit der Konjunktur und Finanzsphäre gestützt wurden. Zudem gingen die Notenbanken nach dem Platzen der transatlantischen Immobilienblase zur schlichten Gelddruckerei über, indem sie zuerst Hypothekenpapiere und später zunehmend Staatsanleihen aufkauften – und so der Finanzsphäre zusätzliche Liquidität zuführten, die zur Inflation der Wertpapierpreise im Rahmen der großen, 2020 platzenden Liquiditätsblase führten. Im Laufe des 21. Jahrhunderts haben Fed und EZB ihre Bilanzsummen nahezu verzehnfacht, sie sind zu Mülldeponien des zum Dauerboom verurteilten spätkapitalistischen Finanzsystems und den größten Eigentümern von Schuldtiteln ihrer Staaten geworden.

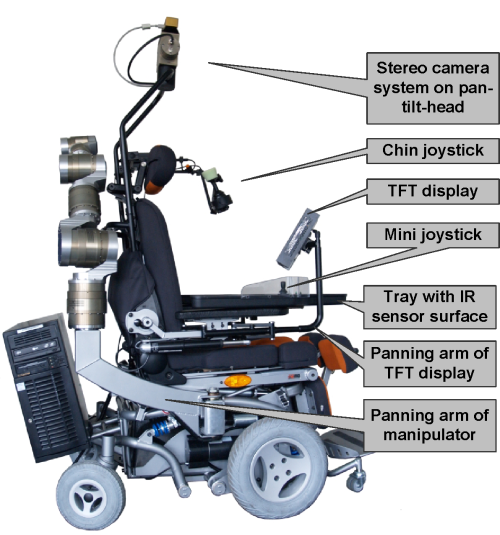

Hyperaktiver Zentralbankkapitalismus

Die Notenbanken sind somit im Verlauf des Krisenprozesses zu zentralen ökonomischen Akteuren aufgestiegen, da ohne deren Intervention sowohl die Finanzsphäre wie die Staatsfinanzierung kollabiert wären. Es ließe sich von einem Zentralbankkapitalismus sprechen, wie es der Politökonom Joscha Wullweber in einem Buch mit diesem Titel tut, in dem die Abhängigkeit eines Teils der Finanzsphäre, des weitgehend unregulierten Marktes für Rückkaufversicherungen (Repos), von der Gelddruckerei der Notenbanken beleuchtet wird. Der derzeit aufgrund zweistelliger Inflationsraten unternommene Versuch von EZB und Fed (Einzig die Bank of Japan stemmt sich verzweifelt gegen den Trend), mit der Wende zu einer restriktiven Geldpolitik die auf mehrere Ursachen zurückzuführende Inflation (Pandemie, Krieg, geplatzte Liquiditätsblase, Klimakrise) einzudämmen, geht aber nicht zwangsläufig mit einem Ende der Aufkäufe von Staatsanleihen einher.

In der Eurozone wurde mit PEPP (Pandemic emergency purchase programme) eigens ein Krisenprogramm in Umfang von 1.850 Milliarden Euro geschaffen, mit dem zwecks Stabilisierung der Eurozone Staatsanleihen bei gleichzeitigen Leitzinsanhebungen aufgekauft werden (Nettozukäufe sollen im kommenden März ausgesetzt werden), wodurch die Inflationsbekämpfung faktisch unterminiert wird – und was wiederum die ökonomische Rolle des Staates stärkt, da dieser weiterhin im Rahmen von PEPP sein Haushaltsdefizit finanzieren kann. Zudem sind auch Schritte zu einer aktiven Wirtschaftspolitik des Staates erkennbar, vor allem hinsichtlich des Green New Deals. Neoliberale Hardliner klagen im Handelsblatt inzwischen laut über die staatlichen Bestrebungen zur ökologischen „Kreditlenkung“, die vor allem in der Einführung der EU-Taxonomieverordnung zur Definition nachhaltiger Investitionen zum Ausdruck kämen (Ironischerweise gelten dabei auch Investitionen in Erdgas und Atomkraft als „nachhaltig“). Überdies sprach sich Habecks Staatssekretär Sven Giegold – ein Attac-Aktivist der ersten Stunde – schon vor einem Jahr gegenüber der Financial Times (FT) für eine „aktive Industriepolitik“ Berlins aus, die „Innovationen unterstützen“ solle, um aus der BRD eine „ökologische und soziale Marktökonomie“ zu machen.

Diese von zunehmender Staatstätigkeit geprägte Struktur des Krisenkapitalismus ist aber nicht Folge einer kohärenten Strategie, sondern Ausdruck der jeweiligen Bemühungen, während der akuten Krisenschübe einen Kollaps der Weltwirtschaft zu verhindern. Es ist ein Keynesianismus der blinden Tat, bei dem Funktionseliten quasi reflexartig agierten. Die oftmals als Provisorium eingeführten Notprogramme und Politikwechsel verstetigen sich dann im Krisenverlauf, sie gerinnen zu neuen Strukturen und Dynamiken in latenten Krisenphasen. Man „fährt auf Sicht“, so der damalige Finanzminister Schäuble über das Agieren der Bundesregierung während der Weltfinanzkrise 2009. Die Maßnahmepakete bauen schlicht aufeinander auf. Habecks aktive Industriepolitik etwa, für die Giegold in der FT die Werbetrommel rührte, hat ihren Vorläufer in der staatlichen Förderung „nationaler Champions“ unter seinem Vorgänger Peter Altmaier, der angesichts zunehmender Krisenkonkurrenz und informeller Staatssubventionen in China und den USA auch Deutschlands Exportindustrie gezielt fördern wollte.

Dieses „Fahren auf Sicht“ der Funktionseliten in manifesten Krisenzeiten, bei dem in Reaktion auf Krisenschübe immer neue Elemente staatskapitalistischer Krisenverwaltung zur Anwendung gelangen, verleiht dieser Formation alle Züge eines Übergangsstadiums innerhalb der spätkapitalistischen Krisenentfaltung. Die ökonomischen und ökologischen Krisen, die die Politik zum Krisenkeynesianismus nötigen, sind ja nicht Ausdruck einer „falschen“ Wirtschaftspolitik, sondern der eskalierenden inneren und äußeren Widersprüche des Kapitalverhältnisses, die sich ganz konkret in beständig schneller steigenden Schulden (als die Weltwirtschaftsleistung) und einer unablässig ansteigenden CO2-Konzentration manifestieren.

Aufgrund eines fortwährend steigenden globalen Produktivitätsniveaus unfähig, einen neuen industriellen Leitsektor, ein neues Akkumulationsregime zu erschließen, in dem massenhaft Lohnarbeit verwertet würde, läuft das Weltsystem faktisch immer mehr auf Pump. Der Staat fungiert hierbei durch Gelddruckerei und Deficit Spending zunehmend als letzte Instanz der Krisenverschleppung, nachdem die Defizitbildung im Rahmen der neoliberalen Finanzblasenökonomie (Dot-Com-Blase, Immobilienblase, Liquiditätsblase) auf den heiß gelaufenen Finanzmärkten sich weitgehend erschöpft hat. So ist etwa der breit angelegte US-Aktienindex S&P 500 nach seinem historischen Höchststand von mehr als 4700 Punkten Ende 2021 inzwischen um rund Tausend Punkte eingebrochen.

Moderne Monetäre Ideologie

Die Spätphase des globalisierten Finanzblasenkapitalismus, in der die expansive Geldpolitik der Notenbanken zur Inflation der Wertpapierpreise in der Finanzsphäre beitrug – bis hin zum Schwarminvestmet und den flüchtigen Boom von Meme-Aktien wie GameStop – ließ auch eine extreme Form spät- und postkeynesianischer Wirtschaftsideologie aufkommen, die unter Ausblendung jeglicher systemischen Krisenanalyse – insbesondere des Zusammenhangs zwischen Blasenbildung und den offenen Geldschleusen der Notenbanken – behaupten konnte, dass alle wirtschaftlichen und sozialen Probleme des Spätkapitalismus durch Gelddruckerei gelöst werden konnten. Die Zinsen und die Inflation blieben ja zwischen 2008 und 2020 niedrig.

Der Modern Monetary Theory (MMT) schien die Quadratur des kapitalistischen Kreises geglückt. Vollbeschäftigung, Sozialstaat, Wirtschaftswachstum und die ökologische Wende – all dies sei nur eine Frage der expansiven Geldpolitik, so die zentrale These der MMT. Dieser neokeynesianischen, in der sozialistischen Linken der Vereinigten Staaten sehr populären Geldtheorie zufolge können Regierungen, die ihre Währung kontrollieren, die Staatsausgaben frei erhöhen, ohne sich um Defizite sorgen zu müssen. Denn sie können jederzeit genug Geld drucken, um ihre Staatsschulden in ihrer Währung abzuzahlen. Inflation sei dieser Theorie zufolge so lange kein Problem, wie die Ökonomie nicht an natürliche Wachstumsgrenzen stoße oder es ungenutzte ökonomische Kapazitäten gebe, wie etwa Arbeitslosigkeit.

Gelddrucken bis zur Vollbeschäftigung – darauf zielt diese spätkeynesianische nachfrageorientierte Wirtschaftsideologie ab, die sich im Windschaden der von ihr unverstandenen, heißlaufenden Finanzialisierung des Kapitalismus ausbildete. Zumeist verweisen Befürworter der MMT auf die expansive Geldpolitik der US-Notenbank Fed, die von 2007 bis 2009 und ab 2020 mit Billionenbeträgen die strauchelnden Finanzmärkte stützte. Da die als „Quantitative Lockerungen“ bezeichnete Gelddruckerei anscheinend keine Inflationsschübe nach sich zog, will die MMT diese Krisenmaßnahmen gewissermaßen zur Leitlinie neo-sozialdemokratischer Wirtschaftspolitik erheben. Durch expansive Geldpolitik soll das Angebot der Ware Geld so lange erhöht werden, bis eben die Nachfrage gedeckt sei, die Arbeitslosigkeit verschwunden und die Wirtschaft ordentlich brumme. Die historisch beispiellosen Aufkaufprogramme der Notenbanken, mit denen ein auf Pump laufender Spätkapitalismus mühsam stabilisiert wird, will die MMT letztlich zur neuen Normalität erklären – und somit in Ideologie, in die Rechtfertigung des Bestehenden übergehen.

Es ist auch kein Zufall, dass die MMT ihre politische Heimat in den USA hat, die mit dem US-Dollar die Weltleitwährung kontrolliert. Damit kann sich Washington im globalen Wertmaß aller Warendinge verschulden. Wie es aussieht, wenn Staaten der Peripherie dazu übergehen, ihre eigene Währung nach Gutdünken zu drucken, die im US-Dollar ihren globalen Wertmaßstab finden, kann aktuell etwa an der Türkei des „Zinskritikers“ Erdogen studiert werden, wo die Inflationsrate in den dreistelligen Bereich zu beschleunigen droht. Die MMT stellt somit nicht nur eine sehr exklusive Ideologie dar, die eventuell noch in der Eurozone Anhänger finden kann, sich aber anhand der Erfahrungen in der Peripherie und Semiperipherie schlicht blamiert.

Der Neokeynesianismus sieht also die Ursache der gegenwärtigen kapitalistischen Malaise hauptsächlich in mangelnder Geldversorgung. Deren tatsächliche Krisenursache bildet aber ein fehlender ökonomischer Leitsektor, ein fehlendes neues Akkumulationsregime, das massenhaft Lohnarbeit verwertete – und das aufgrund des hohen globalen Produktivitätsniveaus nie wieder errichtet werden wird. Irrationaler Selbstzweck des Kapital ist ja seine höchstmögliche Verwertung mittels der Ausbeutung von Lohnarbeit – der einzigen Ware, die als Substanz des Kapitals Mehrwert produzieren kann – in der Warenproduktion. Die keynesianische Nachfragepolitik tut hingegen so, als ob der Kapitalismus schon überwunden wäre, als ob die Bedürfnisbefriedigung – und nicht uferlose Kapitalverwertung – den Zweck der kapitalistischen Wirtschaft bildete. Es ist der übliche keynesianische Taschenspielertrick, der die Irrationalität kapitalistischer Vergesellschaftung einfach ausblendet.

Es ist eine einfache, seit den 1980er Jahren zu beobachtende Krisenregel: Wenn die Akkumulation des Kapitals der realen Wirtschaft stottert, dann setzt ein spekulatives Wachstum der Finanzsphäre ein. Ignoriert wird von der MMT hierbei der Zusammenhang zwischen den quantitativen Lockerungen und dem Wachstum des aufgeblähten spätkapitalistischen Finanzsektors. Die Gelddruckerei der Fed (wie die der Europäischen Zentralbank) führte sehr wohl zu einer Inflation – zur Inflation der Wertpapierpreise auf den Finanzmärkten. Ausgerechnet der von den Keynesianern verteufelte, aufgeblähte Finanzsektor – Fundament der als Konjunkturmotor fungierenden globalen Verschuldungsdynamik – bildete somit den entscheidenden Faktor, der eine Stagflationsperiode verhindere, wie sie in den 1970ern dem Keynesianismus das Rückgrat brach und den Weg für den Neoliberalismus öffnete. Der Neoliberalismus entfesselte die Finanzsphäre gerade in Reaktion auf die Krisenphase der Stagflation, was als Form der Krisenverzögerung zur Ausbildung des auf Pump laufenden, von Blase zur Blase taumelnden Zombie-Kapitalismus führte.

Die Rückkehr der deflationären Vergangenheit

Das Kapital geht somit in der Warenproduktion seiner eigenen Substanz, der wertbildenden Arbeit, verlustig, was die mit immer größeren Schuldenbergen konfrontierte Politik in eine Sackgasse treibt: Inflation oder Deflation? Konkret wird die aus der inneren Schranke des Kapitals resultierende Aporie der kapitalistischen Krisenpolitik anhand des öden, seit Jahren gepflegten Streits über die Prioritäten der Wirtschaftspolitik zwischen angebotsorientierten Neoliberalen und nachfrageorientierten Keynesianern sichtbar. Der Twitter-Keynesianer Maurice Höfgen praktiziert gerne dieses stupide Schattenboxen. Es ist immer dieselbe Leier, abgespult in tausend Variationen: Der neoliberalen Warnung vor Überschuldung und Inflation bei Konjunkturprogrammen wird von den Keynesianern die Mahnung vor der deflationären Abwärtsspirale, ausgelöst durch Sparprogramme, entgegengehalten. Beide Streitparteien haben dabei mit ihren Diagnosen recht, was nur durch die Finanzblasenökonomie des neoliberalen Zeitalters überdeckt wurde. Nun, in der Ära der Stagflation wird es offensichtlich, dass gerade die Geldpolitik der Notenbanken sich in einer Krisenfalle befindet. Die Notenbanken müssten der Inflation wegen die Zinsen anheben, und zugleich die Zinsen senken, um eine Rezession zu verhindern.

Übrigens: an eben der oben skizzierten, historischen Stagflationsperiode der 1970er Jahre – zu der das spätkapitalistische Weltsystem auf einem viel höheren Krisenniveau derzeit quasi zurückkehrt – ist der Keynesianismus tatsächlich fulminant gescheitert. Nach dem Auslaufen des großen Nachkriegsbooms, der von dem fordistischen Akkumulationsregime getragen wurde, versagten alle Politikrezepte der Keynesianer. Der Neoliberalismus konnte ich also in den 1980ern nur deswegen durchsetzen, weil der Keynesianismus krachend – mit zweistelligen Inflationsquoten, häufigen Rezessionen und Massenarbeitslosigkeit – gescheitert ist. Wenn ein abgehalfterter Keynesianer wie Heiner Flassbeck – stilecht im Querfrontmagazin Telepolis – behauptet, dass es nur die Energie- und Ölpreiskrise war, die damals wie heute den Krisen- und Inflationsschub auslöste, dann lügt er sich selbst in die Tasche. Der Keynesianismus konnte trotz aller Konjunkturprogramme kein neues Akkumulationsregime aus dem Boden stampfen – und er wird es auch jetzt nicht schaffen, neue Märkte hervorzuzaubern, bei deren Erschließung massenhaft Lohnarbeit auf dem globalen Produktivitätsniveau verwertet werden könnte.

Der Neoliberalismus „löste“ das Problem durch das spekulative Abheben der Finanzsphäre, der Finanzialisierung des Kapitalismus, also durch Krisenverschleppung im Rahmen einer regelrechten Finanzblasenökonomie, die durch drei Dekaden hindurch dem Kapital eine Art Zombieleben auf Pump ermöglichte. Dies ist auch der fundamentale Unterschied zwischen der Stagflation der 1970er und der jetzigen Stagflationsphase. Das Krisenniveau ist viel höher – und es läßt sich ganz einfach anhand der Relation zwischen Gesamtverschuldung und Wirtschaftsleistung ablesen, die von rund 110 Prozent zu Beginn des neoliberalen Zeitalters 1980, auf inzwischen 256 Prozent kletterte (ohne Finanzsektor).

Und ein nachhaltiger Abbau dieses Schuldenbergs ist nur um den Preis einer Rezession möglich – also längerfristig eigentlich gar nicht. Ganz abgesehen davon, dass es ökologischer Wahnsinn ist, auf Rezessionen mit keynesianischen Konjunkturprogrammen zu reagieren. Die Rezessionen von 2009 und 2020, die im Gefolge der damaligen Krisenschübe ausbrachen, hatten die einzigen Jahre im 21. Jahrhundert zur Folge, in denen die CO2-Emissionen zurückgingen. Doch die oben geschilderten Konjunkturpakete führten in den Folgejahren zu den höchsten Emissionsanstiegen dieses Jahrhunderts. 2009 fiel der Ausstoß von Treibhausgasen um 1,4 Prozent, um 2010 dank keynesianischer Konjunkturprogramme um 5,9 Prozent zuzulegen! 2020 sanken die Emissionen pandemiebedingt wiederum um 4,4 Prozent, während sie 2021 aufgrund vielfacher Konjunkturmaßnahmen um 5,3 Prozent zulegten. Verelendung in der Rezession oder Klimatod? Hierin äußert sich die ökologische Aporie kapitalistischer Krisenpolitik.

Ideologisches Material für linken Krisenopportunismus

Verstockte Altkeynesianer wie Flassbeck, wie auch der vollkommen abgedrehte Nachwuchs rund um die MMT ignorieren diese simplen Zusammenhänge verbissen, die schlicht auf die Notwendigkeit der Systemtransformation verweisen. Immer noch wird das Märchen verbreitet, wonach eine falsche Politik zur Finanzialisierung, zum Abheben der Finanzmärkte in der neoliberalen Ära führte – und es nur darum gehen müsse, diese „einzuhegen“. Und selbstverständlich spulen sie routiniert ihr dumpfes Programm ab, um trotz zweistelliger Inflation vor einer restriktiven Geldpolitik zu warnen. Auch wenn es langsam schlicht peinlich wird, mit welcher Akrobatik die Evidenz der Krisenfalle bürgerlicher Politik geleugnet wird, um immer wieder die Inflation als eine „Anomalie“ abzutun, die mit „wahrer“ keynesianischer Politik bekämpft werden solle. Es gibt im rasch in Regression übergehenden Keynesianismus schlicht kein Schamgefühl, selbst wenn die eigenen Vorhersagen sich an der Krisenrealität dermaßen deutlich blamieren wie in der derzeitigen Stagflationsphase.

Bei Flassbeck, dem notorischen Höfgen, wie bei vielen anderen Keyensianern, die absolut blind gegenüber der Weltkrise des Kapitals sind, gibt es einen Reflex, um alle Evidenz der ideologischen Sackgasse, in der sie sich befinden, abzustreiten. So wie die Inflation keine „echte“ Inflation sei, fordern sie bei der Krisenpolitik den „wahren“ Keynes, da alles, was bislang an Methoden zum Einsatz komme, dem Idealbild nicht entspreche. In aller deprimierenden Offenheit wird dies beim Autor des oben erwähnten Buches über den Zentralbankkapitalismus evident, der ellenlang beschreibt, wie die Notenbanken das aufgeblähte Finanzsystem stützen müssen, um dann zu behaupten, dies sei kein Keynesianismus, da Finanzmärkte nicht an die Kandarre genommen würden: „Das derzeitige starke Eingreifen der Zentralbanken in das Finanzsystem und selbst die Unterstützungsmaßnahmen der Regierungen während der Corona-Pandemie sind also kein Zurück zum starken Staat oder ein neuer Keynesianismus. Trotz der Schwere der Krisen ist es zu keinen weitreichenden wirtschafts- und finanzpolitischen Kursänderungen gekommen. Es ist eine Regierungsweise, die sich innerhalb der weiterhin vorherrschenden marktliberalen Wirtschaftsordnung vollzieht. Weder die Funktionsweise des Finanzsystems im Allgemeinen noch die des Schattenbankensystems im Speziellen werden infrage gestellt. Genau das müsste aber passieren, um die Krisenhaftigkeit des Systems zu überwinden.“

Tatsächlich kann der heutige Krisenkeynesianismus nicht dem alten Idealbild entsprechen, da er als Form prekärer Krisenverwaltung mit den Folgen der dekadenlangen Finanzialisierung des Kapitalismus konfrontiert ist. Es ist deprimierend: Joscha Wullweber beschreibt die Folgen dieser Finanzialisierung anhand der von ihm als „Schattenbanksystem“ bezeichnenden Repo-Geschäfte und beklagt die Folgen der raschen Expansion der Finanzsphäre, um dann im kapitalistischen Gedankengefängnis zu verbleiben und die strukturellen Dynamiken zur bloßen Frage einer falschen der Politik zu erklären. Und eben dieses Denken macht den Keynesianismus zu einem gern benutzten ideologischen Vehikel für linken Opportunismus. Keynesianer werden vor allem in der „Linkspartei“ hofiert, da sie die Systemkrise zu einer bloßen Politikfrage umlügen, was die intendierte Mitmacherei bei der Krisenverwaltung ganzer Linkspartei-Rackets von linksliberal bis rechtsnational legitimiert. Die verkürzte Kapitalismuskritik der Keyesianer ist längst zur Ideologie geronnen.

Postkeynesianische Kriegswirtschaft

Der Keynesianismus mit seinem drögen Deficit Spending und seiner Staatsgeilheit kann die sich zuspitzende innere und äußere Krise des Kapitals selbstverständlich nicht lösen, er kann aber als Übergang in eine neue Krisenqualität fungieren. Keynes kann aber – gerade bei Funktionseliten, die des Öfteren „auf Sicht“ agieren – einen brauchbaren Bootloader, ein Übergangsvehikel, zu einer qualitativ neuen Form autoritärer Krisenverwaltung abgeben. Das haben ideologisch avancierte Postkeynesianerinnen, wie die Taz-Redakteurin Ulrike Herrmann, längst begriffen: In ihrem jüngsten Buch über das „Ende des Kapitalismus“, das eine weitgehend von der Wertkritik abgeschriebene Darstellung der äußeren Schranke des Kapitals mit einem Bekenntnis zur Kriegswirtschaft koppelt – inklusive Ukas (Erlass, russ.) und Rationierung. Dem auf dem rechten Auge blinden, von rechten Seilschaften durchsetzten deutschen Staat will die Taz-Redakteurin mit ungeheurer Machtfülle ausstatten und zur zentralen Instanz der gesellschaftlichen Reproduktion in der Krise machen. Frau Herrmann baut auch hier natürlich auf keynesianisch verkürzter Kapitalismuskritik auf, wo der Staat als großer Gegenspieler zum Kapital erscheint – und nicht als Teil des kapitalistischen Systems, das mit diesem untergeht, wie es reihenweise in den „Failed States“ der Peripherie bereits der Fall ist.

Darauf, auf autoritäre, postdemokratische Krisenverwaltung, exekutiert von erodierenden, mitunter offen verwildernden Staatsapparaten, läuft der Krisengang hinaus. Die Keynesianer spielen nur die – dummen oder perfiden – Jubelperser dieser objektiven Krisentendenz zum anomischen Autoritarismus. Der Keynesianismus, der nur aufgrund der absurden Rechtsverschiebung des gesamten politischen Spektrums als Teil der Linken links der Sozialdemokratie gilt, verkommt somit auch hier zur Ideologie in ihrem reinsten Sinn: Zur Rechtfertigung der drohenden autoritären staatskapitalistischen Krisenverwaltung, die das genaue Gegenteil der überlebensnotwendigen Emanzipation vom kollabierenden spätkapitalistischen Sachzwangregime wäre. Die Linke sollte folglich endlich dazu übergehen, die Keynesianer als das zu betrachten, was sie objektiv sind: als Ideologen.

Zuerst erschienen in: oekumenisches-netz.de, Netz-Telegramm Februar 2023.

Ich finanziere meine journalistische Tätigkeit größtenteils durch Spenden. Falls Ihnen meine Texte zusagen, dann können Sie sich gerne daran beteiligen – entweder über Patreon, über Substack, oder durch direkte Banküberweisung nach Absprache per Mail:

https://www.patreon.com/user?u=57464083

https://konicz.substack.com/

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/der-volks-und-betriebswirt/volkswirtschaftslehre-sind-wir-jetzt-alle-keynesianer-1775435.html

https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/in-der-krise-sind-alle-keynesianer

https://www.konicz.info/2020/10/27/vergleich-der-krisen-2020-vs-2008/

https://www.mckinsey.com/featured-insights/coronavirus-leading-through-the-crisis/charting-the-path-to-the-next-normal/total-stimulus-for-the-covid-19-crisis-already-triple-that-for-the-entire-2008-09-recession

https://www.sueddeutsche.de/politik/eu-sondergipfel-haushalt-1.4973847

https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/geldpolitik-2022/507732/zentralbankkapitalismus/

https://www.konicz.info/2022/12/30/japan-in-der-krise-mehr-alkoholismus-wagen/

https://www.konicz.info/2021/08/08/dreierlei-inflation/

https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/pepp/html/index.en.html

https://www.handelsblatt.com/meinung/homo-oeconomicus/gastkommentar-homo-oeconomicus-kreditlenkung-ist-kein-gutes-rezept-fuer-klimaschutz/27974940.html

https://www.ft.com/content/fa740376-da98-4067-92b4-85d315bbb6e2

https://wolfgang-schaeuble.de/wir-fahren-auf-sicht-dazu-muss-man-sich-offen-bekennen/

https://www.ifo.de/publikationen/2005/aufsatz-zeitschrift/nationale-industriepolitik-brauchen-wir-nationale-champions

https://www.konicz.info/2021/01/30/hedge-fonds-gamestop-und-reddit-kleinanleger-die-grosse-blackrock-bonanza/

https://www.konicz.info/2022/01/31/werteverfall/

https://www.streifzuege.org/2017/wir-sind-zombie/

https://www.konicz.info/2011/08/15/politik-in-der-krisenfalle/

https://twitter.com/MauriceHoefgen/status/1610588756754534400

https://www.konicz.info/2011/08/15/politik-in-der-krisenfalle/

https://www.xn--untergrund-blttle-2qb.ch/wirtschaft/theorie/stagflation-inflationsrate-6794.html

https://www.telepolis.de/features/Die-Welt-vor-der-Rezession-Diese-alten-Fehler-werden-die-Lage-verschaerfen-7286773.html?seite=all

https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2021/12/15/blog-global-debt-reaches-a-record-226-trillion

https://www.reuters.com/article/us-climate-emissions-idUSTRE6AK1OU20101121

https://www.reuters.com/article/us-iea-co2-idUSTRE74T4K220110530

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news/global-co2-emissions-rebound-2021-after-temporary-reduction-during-covid19-lockdown-2022-10-14_en#:~:text=In%202021%2C%20global%20anthropogenic%20fossil,the%20world’s%20largest%20CO2%20emitters.

https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/geldpolitik-2022/507732/zentralbankkapitalismus/

Repurchase Agreements (Repos) sind Rückkaufvereinbarungen. Hierzu Wullweber (Quelle in Fußnote Nr. 26): „Repos sind Verträge, bei denen Wertpapiere zu einem bestimmten Preis verkauft werden, um diese nach einer definierten Zeit zu einem vorher festgesetzten Preis plus Zinsen wieder zurückzukaufen. … Im Prinzip ist ein Repo nichts anderes als eine Pfandleihe: Die eine Seite benötigt Geld und hinterlegt als Sicherheit ein Pfand in Form eines Wertpapiers. Die andere Seite besitzt Geld und verleiht dieses gegen diese Sicherheit. … Ganz allgemein gibt es im Schattenbankensystem einerseits Finanzakteure wie Hedgefonds und Geschäftsbanken, die Geldmittel benötigen, um durch Geschäfte mit unterschiedlichen Risikoprofilen kurzfristig Profit erzielen zu können oder auch, um eine Unterdeckung von Kapitalreserven aufzufangen. … Auf der anderen Seite finden sich Geldmarktfonds, Vermögensverwalter, Pensionsfonds und andere institutionelle Investoren oder auch Unternehmen, die ihr überschüssiges Kapital mit verhältnismäßig geringen Risiken und vergleichsweise hohen Renditen anlegen möchten.“

https://www.untergrund-blättle.ch/politik/deutschland/linkspartei-opportunismus-in-der-krise-7288.html

https://www.konicz.info/2022/12/14/rebranding-des-kapitalismus/

Urheberrecht

Die unter www.scharf-links.de angebotenen Inhalte und Informationen stehen unter einer deutschen Creative Commons Lizenz. Diese Lizenz gestattet es jedem, zu ausschließlich nicht-kommerziellen Zwecken die Inhalte und Informationen von www.scharf-links.de zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich zugänglich zu machen. Hierbei müssen die Autoren und die Quelle genannt werden. Urhebervermerke dürfen nicht verändert werden. Einzelheiten zur Lizenz in allgemeinverständlicher Form finden sich auf der Seite von Creative Commons http://de.creativecommons.org/was-ist-cc/.

*********************************************************

Grafikquelle :

Oben — Arbeitslosenquoten in der Triade